Los pueblos negros existimos desde la oralidad y más allá de ella

Samira Folleco

A lo largo de la historia, a los afrodescendientes se les ha negado desde lo más básico, como el acceso a agua limpia, hasta derechos fundamentales como la educación. En Ecuador, no fue sino hasta el año 2008, con la promulgación de la Constitución de la República, que el Estado consideró una educación para todos, garantizando “(…) el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, así como la obligatoriedad de la educación en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente (…)” (Artículo 28, Sección Quinta, Constitución de la República de Ecuador, 2008

Para los afroecuatorianos, siempre ha existido una lucha constante por habitar espacios académicos, a pesar de que, desde una perspectiva oficial y constitucional, no debería ser así. Esto ha hecho que los cimientos de nuestra historia, identidad y saberes se encuentren en la oralidad, la única forma en la que podíamos permitirnos ese sentido de memoria al cual acudir cuando quisiéramos releer quiénes fuimos y somos.

Adolfo Licoa, en su artículo de investigación "Rol de la tradición oral en la formación de la identidad cultural afroecuatoriana en Juyungo", de Adalberto Ortiz, logra afianzar lo que acabo de mencionar, expresando que:

“Debido a que desde la época colonial los afroesmeraldeños han sido considerados inferiores y han sido marginados y socialmente excluidos —primero por los españoles y luego por los criollos y mestizos—, los afroecuatorianos han tenido poco acceso a la educación, lo que ha hecho que la oralidad sea su principal medio de transmisión de conocimientos y explica, además, el predominio de las manifestaciones orales en su cultura” (Licoa, 2024, p. 167).

Estas exclusiones no se limitaron solo a la provincia de Esmeraldas, sino que también se extendieron al Valle del Chota, La Concepción y Salinas, territorios ancestrales habitadas por descendientes de la diáspora africana. Para nadie es un secreto que los cuerpos negros, marcados por el pasado colonial, un pasado que se considera extinto pero que está más presente que nunca, fueron despojados no solo de sus raíces y territorios de origen, sino también de su humanidad, de su lenguaje y de su manera de entender y amar la vida.

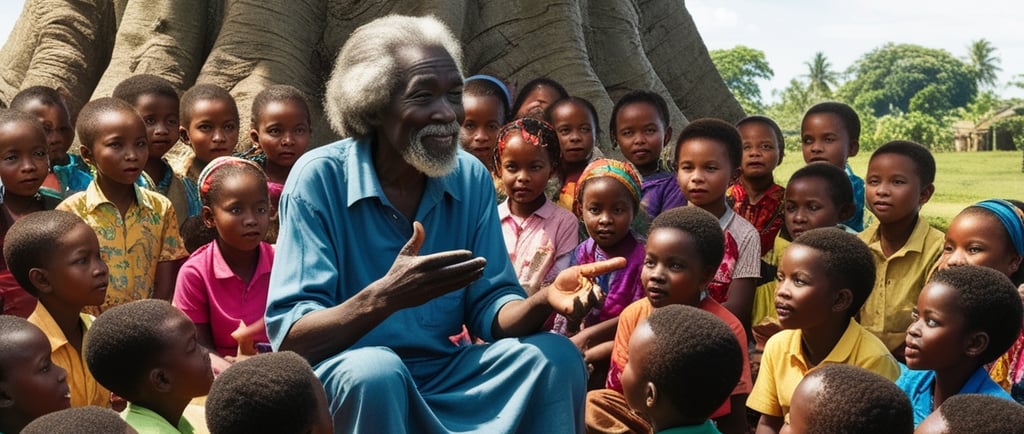

El pueblo afroecuatoriano, junto con otros asentamientos diaspóricos en toda América Latina, siempre ha encontrado formas de resistir a este destino cruel, buscando (re)existir a través de la oralidad, que se manifiesta en décimas, canciones, poemas, rituales, proverbios, dichos, cuentos, leyendas y otras expresiones orales. Sin embargo, hoy en día, esta rica tradición oral está mayormente arraigada en las zonas rurales, las cuales gradualmente se están quedando sin sus habitantes, quienes buscan mejores oportunidades en entornos urbanos, poniendo en peligro la preservación de esta memoria y tradición oral.

La oralidad fue crucial para que nuestros ancestros preservaran sus cosmovisiones y conocimientos. Pero se está viendo debilitada y quién más puede socorrerla sino la literatura, un eje que tradicionalmente fue considerado un espacio blanco al cual, como afrodescendientes, hemos tenido un acceso restringido tanto como hacedores como consumidores.

Al ver cómo ha ido evolucionando paulatinamente nuestra sociedad, podemos entender a la literatura como un instrumento para nuestra resistencia contemporánea. Resistencia contra la invisibilización y el borramiento de nuestra historia, la cual, para esa mirada blanco-mestiza, existe solo en palabras y para ellos las palabras se las lleva el viento.

En el presente, es más que importante que la literatura, que ha sido históricamente blanqueada, se ennegrezca, permitiendo que nuestra memoria, historia y saberes trasciendan la oralidad y tengan la posibilidad de perdurar. En este sentido, creo que la literatura negra y afrocentrada jugará un papel relevante. Por ello, iniciativas como la biblioteca afrocentrada e intercultural para las expresiones identitarias "Construyendo Nuestro Destino" (CND), ubicada en la capital de Ecuador, son sumamente necesarias.

Este es un proyecto ganador de la convocatoria "Comunidades Lectoras Para La Animación A Lectura" en el año 2023, con el auspicio del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI), entidad que se enfoca en aumentar el impulso de la creación, producción, investigación, circulación y exhibición de arte y cultura ecuatorianos tanto a nivel nacional como internacional.

La CND tiene una incidencia política significativa debido a que busca crear un espacio físico dedicado a la literatura negra y afrocentrada, para abordar y contrarrestar las desigualdades históricas y sistemáticas que han afectado al pueblo negro en Ecuador en cuanto al acceso a educación e información.

La biblioteca no solo tiene como objetivo preservar la memoria y la tradición oral de la comunidad, sino también fomentar la valoración y el empoderamiento de la identidad afroecuatoriana en un territorio habitado mayormente por personas blanco-mestizas, utilizando la literatura como medio. Al recibir respaldo y apoyo institucional, se abre una amplia posibilidad de fortalecer su impacto y alcance, abordando las problemáticas sistémicas que enfrenta la comunidad afroecuatoriana desde dentro de ese mismo sistema.

Referencias bibliográficas

Constitución de la República del Ecuador [Const.]. Art. 28. 20 de octubre de 2008 (Ecuador). Recuperada de: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_2008.pdf

Licoa Campos, A. (2024). ‘Rol de la tradición oral en la formación de la identidad cultural afroecuatoriana en Juyungo, de Adalberto Ortiz’. En Revista Andina de Letras y Estudios Culturales Kipus, n.º 55.